Was sind Geotextilien?

Auf dieser Seite bekommen Sie eine bessere Vorstellung von Geotextilien (im Deutschen auch unter dem Begriff „Geovlies“ bekannt). Obwohl diese Daten auf den ersten Blick trocken erscheinen mögen, empfehlen wir Ihnen, diesen Abschnitt sorgfältig durchzulesen :-)

Geschichte

Geotextilien sind seit mehr als 50 Jahren im Einsatz. Zunächst waren sie als Alternative für Filter gedacht. Zu diesem Zweck werden Geotextilien bis heute verwendet, doch zu ihrer massiven Verbreitung kam es vor allem im Bauwesen.

Als Pionier für den Einsatz in diesem Bereich gilt Robert Barrett, der die damaligen Geotextilien in den 1950er Jahren bei der Herstellung und Verfestigung von Meeresufern mit Betonfertigteilen verwendete.

Definition: Was sind Geotextilien?

Es gibt viele Definitionen des Begriffs „Geotextilie“ (auf Englisch „geotextile“). Die wohl präziseste aktuelle Definition des Geotextils steht in der ÖNORM EN ISO 10318 und lautet wie folgt:

flächenhaftes, durchlässiges, polymeres (synthetisch oder natürlich) Textil, entweder Vliesstoff, Maschenware oder Gewebe, das bei geotechnischen Anwendungen und im Bauwesen für den Kontakt mit Boden und/oder einem anderen Material verwendet wird.

Eine vereinfachte Definition liefert die deutsche Version der freien Enzyklopädie Wikipedia, die jedoch nicht alle Funktionen der heutigen Geotextilien miteinbezieht.

Geotextilie oder Geovlies: Wie soll man sich in der Terminologie auskennen?

Im folgenden Text wie auch anderswo im Internet trifft man neben dem Begriff „Geovlies“ auch auf weitere Bezeichnungen für Geotextilien. Vereinfacht lässt sich die verwendete Terminologie in drei Kategorien einteilen, je nach

- Herkunft der Wörter (fremdsprachliche Bezeichnung × im Deutschen geläufiger Begriff),

- Herstellungsart der Geotextilien oder ihrem

- Einsatzbereich.

Terminologie nach der Herkunft der Wörter

Im deutschsprachigen Raum verwendet man den Begriff „Geotextilie“, der aus dem Englischen stammt und vor allem Produkte umfasst, die im Bauwesen eingesetzt werden. Genauso anzutreffen sind auch die Begriffe „Geovlies“ bzw. „Bauvlies“.

Diese Begriffe werden analog zu der Bedeutung „Geotextilien“ verwendet.

Terminologie nach der Herstellungsart von Geotextilien

Nach der Herstellungsart kann Geovlies in drei Grundkategorien eingeteilt werden: Gewebe, Vliesstoffe, Maschenware. Im deutschsprachigen Raum wird jeder Produkttyp anders bezeichnet:

- Gewebe – gewebte Geotextilien

- Vliesstoffe – nicht gewebte Geotextilien

Näheres zur Herstellung der beiden Arten von Geotextilien finden Sie im nachstehenden Text.

Terminologie nach dem Einsatzbereich von Geotextilien

Je nachdem, ob die Geotextlilien im Garten- oder Baubereich eingesetzt werden, sind auch weitere Bezeichnungen üblich. Lassen Sie sich durch die komplizierte Terminologie nicht verwirren.

In den meisten Fällen sind immer textile Materialien gemeint, deren Bezeichnung jeweils nach dem Einsatzbereich unterschiedlich ist:

- Agrarvlies – Produkte, die überwiegend in der Landwirtschaft Anwendung finden (daher das Präfix Agrar-),

- Bauvlies – vor allem auf Baustellen verwendete Produkte, z. B. zur Trennung von unterschiedlichen Materialschichten. Im deutschen Sprachgebrauch entspricht dieser Begriff am ehesten dem Termin „Geotextilie“ – eben wegen der bautechnischen Anwendung (daher das Präfix Bau-),

- Ökotextilie – Produkte, die zur Kultivierung von Böschungen und in der Landwirtschaft eingesetzt werden, ähnlich wie Agrarvlies. Im Gegensatz dazu werden sie jedoch aus natürlichen, zu 100% abbaubaren Stoffen hergestellt (daher das Präfix Öko-).

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden diese Begriffe oft sinngleich verwendet – einige Anbauer sprechen von Geovlies gegen Unkraut, synonym zu Ökotextilie wird beispielsweise Bio-Unkrautvlies aus Naturfasern verwendet (Biomulchvlies). Wir haben uns im nachstehenden Text der gebräuchlichen Terminologie bedient.

Aussehen von Geovlies

Einfach ausgedrückt sind Geotextilien technische Textilien, die ähnlich wie im Haushalt verwendete textile Gewebe aussehen oder dem als Filz bezeichneten Stoff ähneln können.

Das Aussehen sowie die Grundeigenschaften von Geovlies sind weitreichend von seinem Herstellungsverfahren abhängig. Gewebe und Maschenware erinnern uns an übliche Haushaltstextilien, während Vliesstoffe eher eine Ähnlichkeit mit Filz aufweisen.

Häufig kommen auch wiederverwertete Rohstoffe zum Einsatz, die aus der Verarbeitung von Kunststoffabfällen stammen.

In letzter Zeit kommen auch Vliese aus kompostierbarer Biomasse auf den Markt, die sich durch die Einwirkung von Wasser schrittweise auf natürliche, vollständig biologisch abbaubare Elemente zersetzen.

Diese Geotextilien werden als Ökotextilien bezeichnet, wegen ihrer primären Anwendung in der Landwirtschaft und im Gartenbau werden sie allerdings auch als Agrartextilien genannt.

Geotextilien erfüllen viele wichtige Funktionen. Aus technischer Sicht sind die wichtigsten Funktionen Trennung, Schutz, Filtration, Bewehrung und Entwässerung.

Geovlies ist in vielen Farbvarianten erhältlich. Die geläufigsten Farben sind Weiß, Schwarz und Braun. Weiß reflektiert die Sonne und hat eher eine Schattierfunktion. Schwarz dagegen absorbiert das Sonnenlicht und hält unter dem Geovlies eine höhere Temperatur im Vergleich zu einer weißen Geotextilie. Braun ist wiederum in der Landwirtschaft und im Gartenbau sehr populär.

Wozu dienen Geotextilien?

Geotextilien zeichnen sich durch breite Anwendungsmöglichkeiten im Bauwesen, in der Landwirtschaft, im Gartenbau oder in der Industrie aus, wo sie eher als „technische Textilien“ bezeichnet werden. Doch wo und wie sind sie am besten anzuwenden, um dabei einen maximalen Nutzen zu erzielen? Wozu dienen sie?

Verwendung von Geovlies im Bauwesen

An Bauvlies werden hohe Anforderungen gestellt und die Hersteller müssen seine Eigenschaften mit diversen Versuchen nachweisen. Anhand der konkreten Eigenschaften – die als technische Spezifikation bezeichnet werden - entscheiden sich dann Planer und Bauunternehmer für das passende Geovlies, das dem beabsichtigten Verwendungszweck am besten entspricht.

Bauvlies erfüllt meistens die Trennfunktion, d.h. es dient zur Trennung von ungebundenen Bauschichten. Es verhindert ihre Vermischung und in einigen Fällen erhöhet es auch ihre Tragfähigkeit für die Belastung durch Verkehr und andere Faktoren.

Die häufigste Anwendung von Vliesstoffen im Bauwesen ist die Trennung von ungleichen Materialschichten.

Diese Geotextilien werden fast ausschließlich aus synthetischen Materialien hergestellt, v.a. aus Polypropylen, Polyester oder deren Kombinationen. Manchmal wird bei der Herstellung von Bauvliesen auch auf recycelte Kunststoffe zurückgegriffen, doch Geotextilien aus wiederverwerteten Rohstoffen weisen nicht die gewünschten Eigenschaften bzw. die gewünschte Langzeitbeständigkeit auf.

Landwirtschaft und Gartenbau

Geovlies für die Anwendung in der Landwirtschaft und im Gartenbau wird oft auch als Agrarvlies bezeichnet. Geovlies eignet sich aber auch als Unterlage für Teichfolien oder unter Rindenmulch als Unkrautschutz, als Frostschutz von Pflanzen im Frühjahr oder als Schutz vor Austrocknung des Bodens in den heißen Sommermonaten. Außerdem wird es oft auch als vorübergehender Erosionsschutz von Böschungen, zum Anlegen von Gründächern oder zum Bau von Gartenwegen und -pfaden verwendet.

Auf Gartenvlies werden keine besonderen Anforderungen gestellt, was seine mechanischen Eigenschaften betrifft, geschätzt werden jedoch Eigenschaften, die für die landwirtschaftliche Produktion von Bedeutung sind.

Synthetisches Gartenvlies (Agrarvlies) wird vorwiegend als dünnes Polypropylenvlies in Weiß, Braun oder Schwarz hergestellt und in erster Linie zur Abdeckung von Feldern und Beeten zum Schutz vor Schädlingen, vor Frost oder zur Trennung von Mulchschichten und Boden verwendet.

Unterbodengewebe auf frisch angelegtem Beet mit Bodendeckern verhindert das Unkrautwachstum

Unterbodengewebe auf frisch angelegtem Beet mit Bodendeckern verhindert das Unkrautwachstum

Bio-Mulchvliese aus Biomasse werden als Ökotextilien bezeichnet und ihr größter Vorteil ist die rückstandsfreie Zersetzung in natürliche Bestandteile.

Sie stellen eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Unkrautvliesen aus erdölbasierten Fasern dar.

Ökotextilien aus natürlichen Rohstoffen zersetzen sich allmählich und werden zum Dünger für Pflanzen.

Ökotextilien aus natürlichen Rohstoffen zersetzen sich allmählich und werden zum Dünger für Pflanzen.

Verwendung von Geovlies in der Industrie

Geotextilien für industrielle Anwendungen sind jeweils funktionsspezifisch. Sie werden aufgrund von Anforderungen industrieller Produktionsunternehmen entworfen und hergestellt. Diese Geotextilien werden gemeinhin als technische Textilien bezeichnet und ihre Verwendung in anderen Bereichen ist nicht empfehlenswert.

Grundsätzliche Eigenschaften von Geovlies

Bei Geovlies unterscheidet man physikalische, mechanische und hydraulische Eigenschaften. Diese Eigenschaften geben eine detaillierte Beschreibung des Geotextils, besagen jedoch nichts über seine Haltbarkeit im Bauwerk. Daher gehen wir abschließend kurz auch auf die Haltbarkeitseigenschaften von Geovlies ein.

Physikalische Eigenschaften

Die wohl bekannteste physikalische Eigenschaft stellt das Flächengewicht dar, das meistens in g/m² angegeben wird. Umgangssprachlich wird es auch Grammgewicht genannt. Diese physikalische Eigenschaft war zur Zeit der Markteinführung von Geovlies sehr populär. Da alle Produkte ähnlich waren, reichte dieses Unterscheidungsmerkmail aus. Heutzutage ist dieses Merkmal bereits überholt, bei vielen Bauvorhaben wird es jedoch immer noch angegeben.

Mechanische Eigenschaften

Zu den wichtigsten mechanischen Eigenschaften von Geotextilien zählen Zugfestigkeit, Dehnung unter Höchstlast (auch als „Bruchdehnung“ bezeichnet) und Durchdrückwiderstand (auch „CBR-Festigkeit“ genannt). Alle diese Eigenschaften bestimmen das Verhalten der jeweiligen Geotextilie im Bauwerk und sind ein unabdingbarer Bestandteil ihrer Beschreibung in den Projektunterlagen.

Hydraulische Eigenschaften

Eine der grundlegendsten hydraulischen Eigenschaften ist die Wasserdurchlässigkeit durch die Geotextilie und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Verstopfung durch feine Bodenpartikel (fachtechnisch als „Kolmation“ bezeichnet).

Diese Eigenschaften sind von entscheidender Bedeutung, wenn durch die Geotextilie Wasser oder eine andere Flüssigkeit gelangt, denn sie geben an, wie lange das Geovlies seine Funktion im Bauwerk erfüllen wird.

Geotextilien weisen eine andere sehr praktische Eigenschaft auf, und zwar die Beständigkeit gegen Pilze und Bakterien sowie gegen die Einwirkung von Laugen und Säuren. Sie sind üblicherweise auch UV-beständig, gesundheitlich unbedenklich und hinterlassen keinen ökologischen Fußabdruck.

Haltbarkeit von Geovlies

Die Nutzungsdauer von Geovlies ist jeweils von dem verwendeten Herstellungsmaterial und von den Einsatzbedingungen abhängig. Generell weisen Geotextilien aus primären Kunststoffen eine Haltbarkeit von Dutzenden bis Hunderten von Jahren auf, während die Nutzungsdauer jener aus wiederverwerteten Kunststoffen kürzer ist. Aber auch hier kann man dank den fortgeschrittenen Recyclingverfahren allmählich eine Besserung verzeichnen.

Die herstellerseitig garantierte Mindestnutzungsdauer ist dem Begleitdokument des jeweiligen Produktes zu entnehmen.

Die Haltbarkeit von Ökotextilien liegt bei mindestens 10 Jahren. Diese Produkte zersetzen sich nach einiger Zeit durch die Einwirkung von Feuchte und anderer Faktoren und wirken im Boden über viele Jahre als Dünger.

Herstellung von Geovlies

Zur Herstellung von Geovlies verwendete man zu Beginn die damaligen Textilmaschinen, die nur leicht angepasst wurden. Heutzutage würden diese Maschinen den Anforderungen an die stabile Produktqualität nicht gerecht. Daher kommen heute speziell für die Herstellung von Geovlies oder von technischen Textilien entwickelte Maschinen zum Einsatz.

Herstellungsverfahren von Geovlies

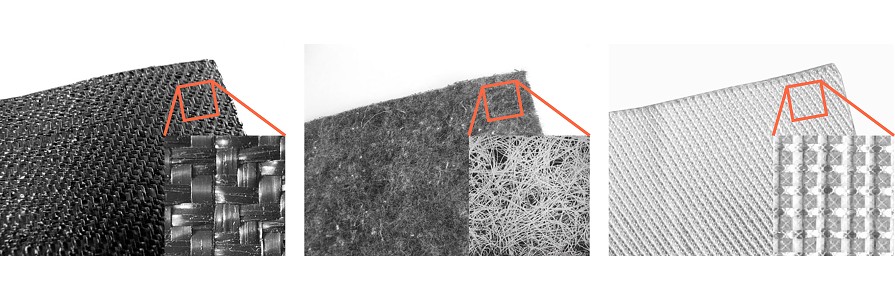

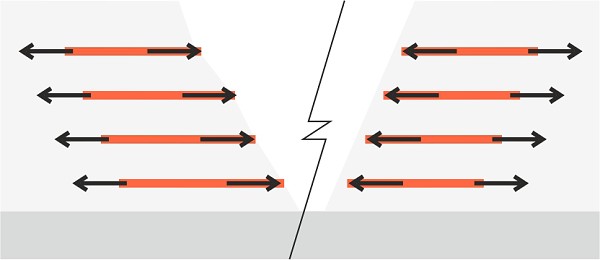

Bei Geotextilien unterscheidet man je nach dem Herstellungsverfahren Gewebe, Vliesstoffe und Maschenware. Gewebe werden auf Webstühlen im Kette-Schuss-Verfahren hergestellt. Sie bestehen aus zwei Reihen paralleler Fäden, die rechtwinklig zu einem Gewebe so verkreuzt sind, dass sie ein regelmäßiges System von miteinander verflochtenen Strängen bilden.

Vliesstoffe bestehen aus regellos angeordneten Fasern. Zu ihrer Herstellung wird das mechanische oder das physikalisch-chemische Verfahren bzw. eine Kombination davon eingesetzt. Die mechanische Verfestigung erfolgt durch die sog. Vernadelung, d.h. Durchstehen von zufällig verteilten Fasern mit einem speziellen System von gegenläufigen Nadeln.

Hochfeste Gewebe (Maschenware) werden auf Strickmaschinen aus Fäden oder Strähnen hergestellt, die zu miteinander verschlungenen Schlingen geformt werden bzw. mit Hilfe von anderen Bindeelementen zu Spalten und Reihen angeordnet werden.

Wenn die Fäden (Stränge) in einer Richtung gerade verlaufen, handelt es sich um eine Geotextilie mit direkt orientierter Struktur (auf Englisch „directly oriented structure“).

Struktur von Geweben, Vliesstoffen und Maschenwaren im Detail

Zur Auswahl einer geeigneten Geotextilie muss man sich im Klaren sein, welche Funktionen und Eigenschaften man von dem Produkt erwartet.

- Geotextile Gewebe haben eine höhere Zugfestigkeit als Vliesstoffe

- Gewebe und Maschenwaren weisen eine kleinere Bruchdehnung auf, sie sind also weniger dehnfähig und formbar als Vliesstoffe

- Gewebe haben eine niedrigere Wasserdurchlässigkeit normal zu Ebene des Geotextils im Vergleich zu Vliesstoffen

- Vliesstoffe verfügen über das Wasserableitvermögen in der Ebene des Geotextils, während bei Geweben und Maschenwaren dieses Merkmal vollständig ausbleibt

- Vliesstoffe neigen zum Verstopfen (Kolmation) mehr als Gewebe und Maschenwaren weisen diese Tendenz überhaupt nicht auf

- Maschenwaren mit direkt orientierter Struktur eignen sich für extrem beanspruchte Konstruktionen, wo sie minimale Verformungen aufweisen

Einzelheiten zu den Herstellungsverfahren sowie weitere nützliche Tipps finden Sie auf der englischsprachigen Seite der Internationalen geosynthetischen Gesellschaft. Für eine fachgerechte Hilfe bei der Auswahl der passenden Geotextilie wenden Sie sich bitte an ein Fachunternehmen.

Fertigungsrohstoffe für Geovlies

Es gibt viele Geovliese aus verschiedenen Rohstoffen, die diverse Eigenschaften aufweisen. Die Rohstoffeigenschaften übertragen sich dann auch auf das Geotextil. Generell unterscheidet man zwischen synthetischen und natürlichen Rohstoffen.

Geovlies aus Kunstfasern

Die grundlegenden Herstellungskomponenten sind Polypropylen (PP) oder Polyester (PES). Dank dem Werkstoff sind Geotextilien frei von Schimmel und Bakterien, vertragen alkalische (nur PP) und saure Umgebungen (PP sowie PES) und sind beständig gegen gängige Lösungsmittel. Sie sind meistens in Weiß oder Schwarz, aber auch in anderen Farbtönen bzw. in bunter Ausführung erhältlich.

Bei der Anschaffung eines synthetischen Geovlieses ist zu bedenken, welche Funktion es erfüllen wird, in welcher Umgebung und wie es dort beansprucht wird. Beispielsweise Gewebe ermöglichen die Übertragung von Zugspannungen und werden zur Verbesserung von mechanischen Eigenschaften von Böden verwendet, während Vliesstoffe nachgiebig sind und sehr gut zu Schutz von anderen Materialien oder Konstruktionen geeignet sind.

Geotextilien aus natürlichen Rohstoffen

Als natürliche Rohstoffe zur Herstellung von Geotextilien kommen - unter Berücksichtigung ihrer Nutzungsdauer – Jute- und Kokosfasern zum Einsatz, in letzter Zeit wird aber auch auf natürliche Polymere auf Basis von Polymilchsäuren zurückgegriffen.

Geotextilien aus diesen Rohstoffen sind biologisch abbaubar – sie zersetzen sich allmählich durch die Einwirkung von Witterungseinflüssen.

Geotextilien aus natürlichen Rohstoffen werden hauptsächlich zum Erosionsschutz verwendet, indem sie nach der Verlegung das Pflanzenwachstum fördern. Nach dem Abbau, der in 12 bis 36 Monaten erfolgt (je nach dem Produkttyp), übernimmt die Erosions- und Abriebschutzfunktion die bereits aufgewachsene Vegetation.

Funktionen von Geovlies

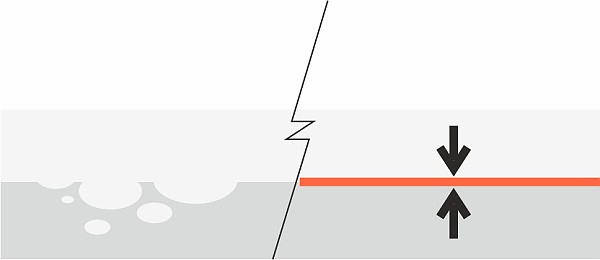

Trennfunktion

Die gebräuchlichste bauliche Anwendung von Geovlies ist die Trennung von Bodenschichten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Beim Entwurf sind insbesondere die maximale Korngröße, die Form und Scharfkantigkeit der Kornpartikel, die Art der Verfüllung sowie die Untergrundfestigkeit zu berücksichtigen.

Generell gilt: Je höher die Korngröße des Füllmaterials, desto höhere Durchstoßfestigkeit muss das Geovlies aufweisen.

Wichtig ist der durch CBR-Versuch ermittelte Durchdrückwiderstand und die Wasserdurchlässigkeit des Geotextils normal zur Ebene.

Zur Trennung eignen sich generell Vliesstoffe sowie Gewebe.

Filtrationsfunktion

Geovliese mit Filtrationsfunktion müssen für einen ungehinderten Durchfluss von Wasser durch das Geotextil und über die benachbarten Böden oder andere Materialien sorgen, ohne dass es dabei zu einer übermäßigen Erhöhung des Porenwasserdrucks im Boden vor der Geotextilie kommt. Das Geovlies muss dabei die Bewegung von feinkörnigen, durch das fließende Wasser weggetragenen Partikeln verhindern und zugleich kann es nicht zu seiner Verstopfung kommen.

Um die Filterfunktion zu gewährleisten, muss das Geovlies die Filtrationskriterien Wasserdurchlässigkeit, Rückhaltevermögen und Verhinderung von Verstopfungen gemäß den technischen Vorschriften erfüllen (z.B. gemäß den Technischen Bedingungen TP 97 Geokunststoffe im Straßenkörper, SŽDC S4 Eisenbahnunterbau bzw. TNŽ 73 69 49 Entwässerung von Eisenbahnen und Eisenbahnstationen).

Gewebe sind für die Filtration geeignet, Vliesstoffe sind bedingt geeignet bis ungeeignet.

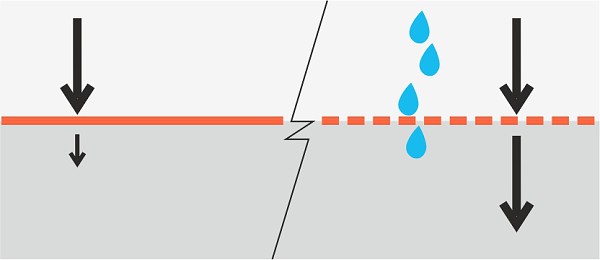

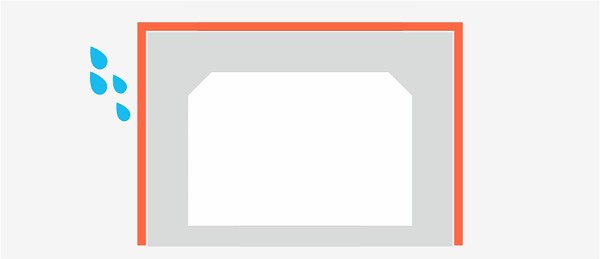

Schutzfunktion

Bei der Auslegung von Geotextilien für die Schutzfunktion ist vor allem die Empfindlichkeit der zu schützenden Konstruktion gegen Störungen, die Art des Füllmaterials und die Verfüllungsmethode sowie die Fähigkeit der Geotextilie zur Aufnahme der Wirkungen der Bodenverfüllung zu berücksichtigen. Vliesstoffe weisen aufgrund ihres Herstellungsverfahrens größere Dichten und somit ein höheres Potenzial zur Aufnahme der Durchschlagsenergie auf.

Ein wichtiges Kriterium im Rahmen der Schutzfunktion ist auch der Durchdrückwiderstand bzw. die Durchstoßfestigkeit. Gewebe sind in der Regel weniger stark = höheres Risiko der Beschädigung des zu schützenden Gegenstandes (z.B. Folie).

Vliesstoffe sind geeignet, Gewebe sind ungeeignet.

Bewehrungsfunktion

Die wichtigste Eigenschaft einer Geotextilie mit Bewehrungsfunktion ist ihre Langzeitfestigkeit. Diese wird manchmal durch die Sekantensteifigkeit der Geotextilie bei niedriger Verformung (gewöhnlich bei 2% Dehnung) spezifiziert.

Vliesstoffe weisen um Größenordnungen höhere Verformungen als Gewebe auf, und zwar bereits bei kleinen generierten Kräften (niedrige Anfangssteifigkeit). Dies führt häufig zu unkontrollierter Verformung der Konstruktionen und im Endeffekt beeinflusst es nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Konstruktion.

Aus diesem Grund werden sie bei diesen Konstruktionstypen meistens nicht eingesetzt. Gewebe erreichen bei gleichen Belastungen niedrigere Verformungen als Vliesstoffe. Deswegen sind sie zur Bewehrung besser geeignet.

Für die Bewehrungsfunktion sind Gewebe bedingt geeignet und Vliesstoffe ungeeignet.

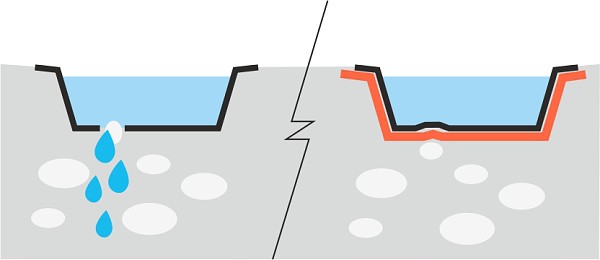

Drainagefunktion

Damit das Geovlies die Drainagefunktion erfüllen kann, muss es zuverlässig Wasser transportieren. Da Geotextilien in der Regel dem Bodendruck ausgesetzt sind, der sie zusammendrückt und den Wassertransport verhindert, können Geotextilien nur für einfache Anwendungen jeweils in Verbindung mit Drainageschotter oder Sand verwendet werden.

Vliesstoffe werden nur in großen Stärken verwendet, die geringe Wassergeschwindigkeit hat jedoch ihre Verstopfung und eine schrittweise Verminderung der Entwässerungsfunktion zur Folge. Gewebe weisen überhaupt kein Wasserableitvermögen in der Ebene des Geotextils auf.

Als Entwässerungselement kommen nur Vliesstoffe zum Einsatz.

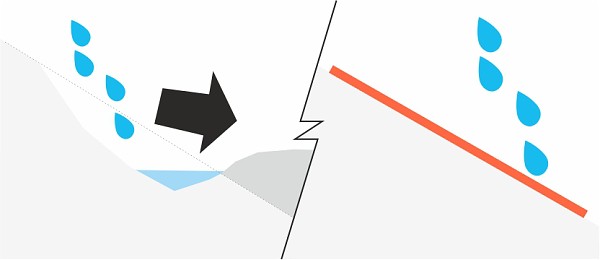

Erosionsschutzfunktion

Ausschlaggebend für die Wahl eines geeigneten und langfristigen Erosionsschutzes sind die Niederschlagshäufigkeit, die Fließgeschwindigkeit von Wasser, die Neigung und Länge der Böschung sowie der Typ des Bodens und der Vegetationsdecke.

Diese Faktoren wirken sich auf die Eignung der Geotextilie als wirksamer Erosionsschutz ein. Eine Geotextilie aus biologisch abbaubarem Naturstoff kann diese Funktion nur vorübergehend erfüllen, wobei diese allmählich durch die inzwischen aufgewachsene Vegetation übernommen wird.

Bei der Verwendung von synthetischen Geotextilien ist es wichtig, Produkte mit ausreichender UV-Beständigkeit zu wählen.

Gewebe sowie Vliesstoffe sind dafür bedingt geeignet.

Keine Anfrage gefunden. Fragen Sie als erster.